“一天几个点(水位点)、一月三个图(水位、流量、降雨图)、一年几条线(水位流量关系曲线),连在一起叫水文站。”这是外界对水文人工作的概括,为了这“几点三图一线”,数不清的水文人将自己的一生,奉献在这个“雨天别人往家里回,自己却往家外走”的战线上……

汛期水情关乎生命财产

6月29日,汉江支流子午河,遭遇20年一遇的洪水,流量达到4060立方米/秒,位于石泉县两河镇的两河口水文站,及时地将此信息提供给县防办和政府,迅速转移53户185人,整个灾害中免受生命威胁和财产损失,洪水过后镇政府派专人到站上慰问,站长黄军很受鼓舞。

两河口水文站,肩负着子午河上游2816平方公里流域控制断面的水位、流量、泥沙、泥颗、降水和流域内8个雨量站的资料收集整理任务。“平常一日2次,汛期一日4次,水位变化大时,6分钟一次,有时守住观测不能离开。”站长黄军说,每天将观测的数据,拟成水情电报,通过水文信息电话,发布到国家、省防总,长江流域委员会及市县防汛指挥部。还要把数据变成成果表储存;在水位流量关系曲线上,测一次点一个点,把全年的点连成一条线,通过此曲线分析该监测段面顺时水位和流量。各种记录表格共9种,每天都要填。24小时吃住在站上,春节时在水文数据稳定情况下,有时早出晚归,但还需要找附近的老乡来值班,汛期是半军事化管理,没有假日。

家住县城46岁的黄军,1992年水利技校毕业,1995年被分配到该站至今,从一个新兵成长为站长。“我们站离县城41公里,编制4人,就是没人愿意来。”他说,有分配来的大学生,把这里当成复习室,最多一年不是考公务员就是考研走了,也有的一看活重不好做,加上成天都看不见一个人,连对象都找不到也走了。因此,该站看门、扫厕所、测流、报汛情所有工作由他一肩挑。汛期实在忙不过来,就请了1名临时工。

“该站是所有山区偏远水文站的缩影,安康市15个站中有4个这样的站。”安康水文局邹建华副局长说。

野猪来了鸣鞭炮 猛蛇来了关门窗

过铁索桥跨渭河,沿渭河支流小水河边杂草丛生的小路步行一小时,便来到设在宝鸡陈仓区坪头镇的朱园水文站,该站有包括卧室、办公室、厨房在内的4小间平房,没有围墙,这条小路直接通到卧室门口。以前因艰苦危险,每次进出站上要穿行9个火车隧洞,火车提速后,就不敢走了,只好委托村民观测,常来人指导,2012年,20户村民全部搬出该村,才派人来驻站。

58岁的高级工程师杨永定,告别儿孙撇下妻子,2015年来到该站。“这里没有电不通车没通讯,报汛得往小水河下游走一公里,手机有信号时才能上报。”他说,由于山大无人,野猪很多,能经常见到在河里喝水,尤其晚上观测水位,有时就在站门口,为了不受伤害,用远射手电筒、吹哨子吓唬,若不走就点一个鞭炮,有时干脆在门外生一堆火,把野猪吓跑。因为潮湿和杂草,蛇也很多,有时竞聚集一堆在路上。不管白天黑夜,睡前一定要关好门窗,要不蛇就会从窗户或门缝里钻进房里,晚上出来测水,一定要穿上深筒雨鞋,以免受到猛蛇的侵袭……

不打电话几天都不说话

杨永定的生活完全是自给自足,吃水靠河边挖的那口井,灶里的柴禾到处都是,随便就能拾一捆。 “要是不打电话,几天都不说话。”老杨说,一有时间就练倒立、种菜、游泳。

位于咸阳永寿店头镇的宝鸡安头水文站,属渭河水系漆水河羊毛湾水库入库控制站,该站虽没朱园站、两河口站那么艰苦,但由于邻近没有人烟,缺乏交流,因为站长说话结巴,后来的两个说话流利的毕业生,两年后都成了结巴,上面来人了大家都挺高兴,但一开口半天都说不明白,掰扯一阵后大家都会意地大笑起来……

现任站长林新民,家住宝鸡市区, 1984年父亲从水文站退休他接班入职,成为千阳水文站的一名职工,32年来一直坚守在水文一线。2010年调到安头水文站,一人支撑该站的所有工作。“千阳站在县城里条件好,我觉得领导照顾这么多年,应该将好地方让给别人,自己来到差一点的站,也算是给领导的感谢。”

心忧涨水愿天旱

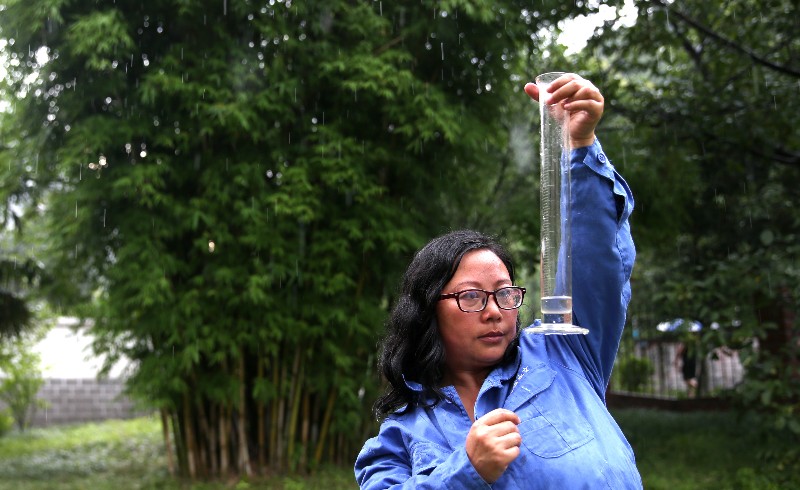

7月22日,暴雨袭击了勉县山区茶店镇,虽没引发山洪,却留下了珍贵的水文资料,茶店子水文站院子里,站长王静在近40分钟大雨中观测降雨量,全身都湿透了……

该站是汉江上游一级支流沮水河的控制站,离县城40多公里, 41岁的王静,家住勉县城,是省内为数不多的女站长,1992年水利技校毕业,就到了水文站,在茶店子水文站,恋爱、结婚、生子,像男人一样一人承担着站上的所有工作,让她欣慰的是在离站上几公里外的学校里当教师的丈夫,承担着大部分家务,她们以站为家,丈夫带着儿子早出晚归,经常帮她做些力所能及的事,也使她赢得了荣誉,被陕西省水利厅授予“文明单位”称号。

由于水文站的特殊地理位置,特殊的工作方式,牵动着家属们的心,也将她们拖到水文工作中,更多的时候没有分文报酬。

7月20日,石泉突降暴雨,想到通往水文站的大桥在上月的洪灾中冲蹋,担心丈夫在暴雨中出事。在县城开店的两河口水文站黄军的妻子王福忠,第二天一大早就来到站上,见到丈夫安然无恙,悬着的心才平静。“站上一忙就让我︳把店门关掉,来当帮手,站上雇人工资太少,没人愿意来,我一来他就不让走。”王福忠说,一下雨就紧张,就感觉生活都成了问题。现在桥断了路不通,让人更担心。孩子上学、家务、生意都不操心,反倒都来操心他。劳保还是上世纪60年代的标准。因此,担忧涨水危及到他们的安全,天再热再旱,也不愿下雨。

今年7月,安头水文站林新民的妻子,干脆同上大学放暑假的女儿来到站上,陪着林站长工作。“实在让人操心,尤其是汛期下雨,晚上下河里观测水位,每隔半小时都要将手电筒向站房晃上几下,报个平安……”妻子说,以后她将住在站上陪着老公一直到退休。

希望从体力劳动中解放出来

在受访的8个水文站里,华商报记者目睹了水文人的精神境界,他们希望能在技术和设备上革新,从繁重的体力劳动中解放出来。也看到了经过几代人的努力,监测手段、技术、设备都在不断完善,也看到了新技术、新设备带来的效益。

建于上个世纪30年代的汉江干流上的汉中武侯镇水文站、安康水文站和渭河中游的宝鸡魏家堡水文站,从用无动力木船测流开始,经过80多年的发展,实现了水文信息采集、水情监测自动化。安康站已经拥有最先进的气泡式水位计,视频控制ADCP测流系统,从河面走一趟,就能测出水下的地形、流速、水深、流量、水温,并自动采集数据,通过数据中心转发到从国家到地方的各级防汛指挥部门。

华商记者 蔡勇 文/图

网站首页

网站首页 单位概况

单位概况 新闻中心

新闻中心 水文信息

水文信息 水文业务

水文业务 党建工作

党建工作 水文文化

水文文化 水文博物馆

水文博物馆 政策法规

政策法规